学ぼう

東京農林水産クイズ

農業・林業・畜産・水産の様々な分野から全40問、

期間中に問題が変わります!

パートⅠ 10/25~11/10

パートⅡ 11/11~11/28

パートⅢ 11/29~12/13

パートⅣ 12/14~12/28

☆完全制覇コンプリート目指して、いざ挑戦♪

問題01

早春の縁起物として江戸川区内で生産される「七草」。

スズナと表記される野菜は何でしょうか?

-

ダイコン

-

カブ

-

ラッカセイ

答えを見る

正解は...

2カブ

春の七草(七種)とは、新年1月7日の朝に食べる七草粥(かゆ)にのせる早春の野草7種類です。「せり、なずな、ごぎょう(ハハコグサ)、はこべら(ハコベ)、ほとけのざ(コオニタビラコ)、すずな(カブ) 、すずしろ(ダイコン) 、これぞ七草」という詩も知られ、古くから「若菜摘み」の風習は春の訪れを告げる行事とされてきました。

問題02

東京都の島しょ地域が原産で特産品となっている、

てんぷらやおひたしにして美味しいこの野菜の名前は何でしょうか?

-

アシタバ

-

ちんげん菜

-

つるむらさき

答えを見る

正解は...

1アシタバ

アシタバはセリ科の植物で、今日摘んでも明日には新しい芽が出るほど成長が早いので、「アシタバ」と名付けられました。独特の香りと苦みがありますが、ビタミン類のほか、カロテン、カリウム、鉄分などが豊富に含まれ栄養価が高く、健康野菜として注目を集めています。青汁の原料としても有名で、お茶などにも加工されています。

問題03

次の写真の中で、スギの葉はどれでしょうか?

答えを見る

正解は...

1

①スギの葉は、先が尖ってトゲトゲしており、触ると痛いという特徴があります。

②ヒノキの葉は小さなうろこ状葉で、葉先が丸く、平たく広がっています。

③サワラの葉は小さなうろこ状葉で、葉先が尖っています。

問題04

「緑の募金」の羽根は何の鳥の羽からできているでしょうか?

-

白ハト

-

ニワトリ

-

アヒル

答えを見る

正解は...

2ニワトリ

昭和25年に国土緑化運動として「緑の羽根」募金運動が始まり、公共施設の緑化や緑化思想の高揚等に大きな役割を果たしてきました。近年、地球環境の変化や森林への国民の関心の高まりを受け、平成7年に「緑の募金法」が制定され、「緑の募金」へと生まれ変わりました。皆様から寄せられた「緑の募金」は、森林の整備や都市緑化の推進などに役立てられています。

緑の募金・緑化推進(財団HP)

問題05

スギやヒノキから花粉が多く出るようになるのは、

苗木を植えてからおおよそ何年後からでしょうか?

-

おおよそ3年後

-

おおよそ13年後

-

おおよそ30年後

答えを見る

正解は...

3おおよそ30年後

スギが花粉を飛ばし始める年齢、または花粉を飛ばさなくなる年齢については、まだ未解明で不明な部分も多いですが、植えてから10数年たつと雄花ができはじめ、本格的に花粉が生産されるのは、早くて25年、通常は30年程度と言われています。戦後、先人たちが一生懸命植えてきたスギの人工林が、徐々に成長して30年を超える林が増えてきたことに伴って、花粉の生産量も増加してきたと推測されますが、雄花の着花量・花粉の生産量は気象条件等により毎年変動するため、花粉飛散量も年によって大きく変動します。(林野庁HPより)

問題06

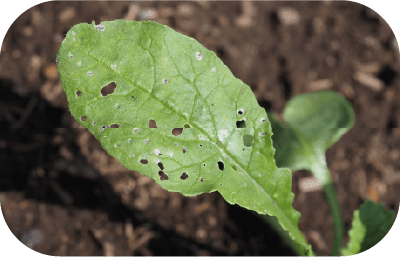

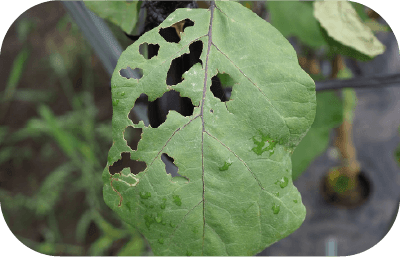

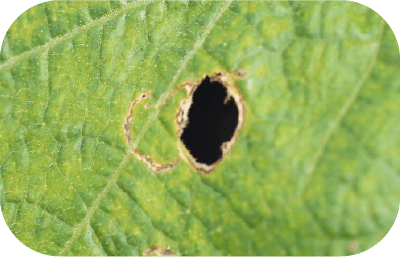

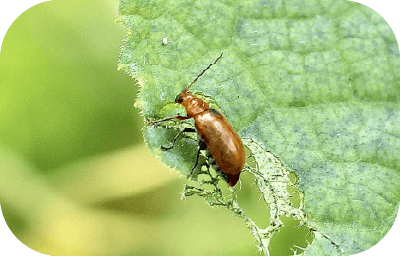

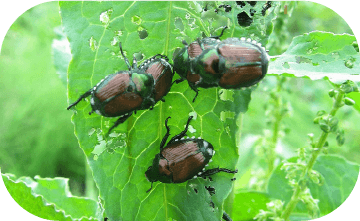

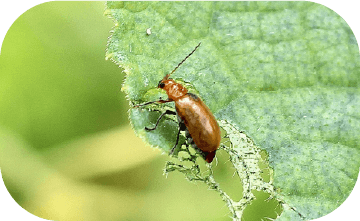

この虫が食べた跡はどれでしょうか?

答えを見る

正解は...

3

-

キスジノミハムシ

食害痕 -

コガネムシ食害痕

-

ウリハムシ食害痕

①キスジノミハムシ:小さな丸い穴をあける(アブラナ科の害虫)

②コガネムシ:バリバリと大きな穴をあける(ナス科などの害虫)

③ウリハムシ:線を引くように丸くかじってからその中を食べる(ウリ科の害虫)食べる前に葉に切れ込みを入れる行動はトレンチ行動と呼ばれ、植物が食害された際に出す防御物質が食べる部分へ流入することを防いで葉を食べやすくしているとされています。

問題07

東京で獲れる貝類のうち「トコブシ」はどれでしょうか?

答えを見る

正解は...

1

アワビに似ていますが、アワビより小さく最大殻長8~9cm、約80g。外縁に6~8個の穴が開いているのが特徴で、アワビ類は4~5個なので区別することができます。伊豆大島では9月頃に産卵し、3年で殻長が5cm程度に成長します。伊豆諸島全体では、採貝漁業で毎年約7t程度が漁獲されています。夏が旬で、主な調理方法は、酒蒸し、刺し身、煮貝などです。

問題08

援農ボランティア活動の農作業でよく使う、

この草刈り用の鎌の名前は何でしょうか?

-

片刃薄鎌

-

ねじり鎌

-

鋸鎌

答えを見る

正解は...

2ねじり鎌

財団では都内農家で援農活動を行う援農ボランティアの登録・派遣を行っています。農作業の経験がなくても大丈夫。スマホ・PCから簡単に登録・参加申込ができます。(コロナ感染拡大防止のため活動休止する場合あり)

問題09

東京日の出町にある原木市場では月2回丸太のセリが行われます。

この原木市場の木材取扱量(2020年度)はどれくらいでしょうか?

-

34,000立方メートル

-

18,000立方メートル

-

10,000立方メートル

答えを見る

正解は...

218,000立方メートル

多摩木材センターは、都内唯一の原木市場で、毎月10日と25日に市があります。多摩木材センターが扱う、木材の約7割が、花粉事業により伐採された木です。多摩産材の供給に大きな役割を果たしています。

問題10

花粉の少ない森づくり運動では、

「花粉の少ない森づくり募金」を活用してあることに役立てています。

さて、この募金収入はどのように使われているのでしょうか?

-

花粉症対策マスクの開発

-

青花粉の飛散量の測定

-

スギ・ヒノキ林の伐採や花粉の少ないスギ・ヒノキ苗の植栽

答えを見る

正解は...

3スギ・ヒノキ林の伐採や

花粉の少ないスギ・ヒノキ苗の植栽

財団及び東京都では、都民・企業・団体の皆様に広く「花粉の少ない森づくり募金」への協力をお願いしています。募金収入は花粉の発生源となる樹齢30年以上のスギ・ヒノキ林の伐採、花粉の少ないスギ等苗木の植栽、保育管理などに活用されます。花粉の少ない森づくりは、健全な森林を次世代に継承するための取組みであり、地球温暖化防止にも貢献します。