本文

東京都奥多摩さかな養殖センター

業務内容

入川飼育池 海沢飼育池

種苗生産・配付事業

マス類(ヤマメ、ニジマス、イワナ、奥多摩やまめ)の種苗(卵や稚魚)を生産し、河川漁協や養殖漁協へ配布しています。

マス類の種苗生産

1 雌雄選別作業 2 熟度選別作業

採卵に備え、オスとメスを選別します。 メスのお腹を一尾一尾触り、その感触から

卵が採れるか否かを判断します。

3 採卵

ヤマメは採卵をすると死んでしまう魚なので、切開法という方法で卵を採ります(写真左)。

一方、ニジマスやイワナは一生の内に何度も卵が採れる魚なので、お腹に空気を送り込んで

その圧力で卵を押し出す、空気採卵法という方法で卵を採ります(写真右)。

4 洗卵作業 5 採精作業

卵に付いた汚れ等をきれいに落とします。 オスのお腹を押す等して精子を採ります。

6 媒精作業 7 検鏡作業

卵と精子を混ぜ、受精させます。 精子がきちんと動いており、確実に受精する

状態であることを媒精直後に確認します。

8 卵の消毒 9 吸水

病気の垂直感染等を防ぐために行います。 消毒後、河川水に浸けて吸水させます。

受精卵は吸水することで表面が固くなり、

衝撃に強くなります。

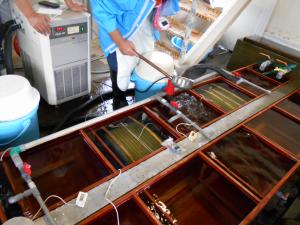

10 ふ化盆への卵収容 11 ふ化槽へのふ化盆収容

吸水して固くなった卵をふ化盆と呼ばれる ふ化盆を専用の水槽へ収容します。

専用の容器に収容します。 遮光して発眼~ふ化まで収容します。

発眼までは卵は衝撃に弱くなる期間が続くので

衝撃を与えないよう大切に飼育します。

12 検卵作業

収容からしばらく経つと眼ができます。これを「発眼」といい、発眼卵は衝撃に強くなります。

このタイミングで死んでしまった卵等を取り除く、検卵という作業を行います。

検卵後は、再びふ化盆に戻し、配布(発眼卵、稚魚)に備えて飼育を続けます。

13 稚魚(ニジマス) 14 配布の様子(ヤマメ秋稚魚)

【奥多摩やまめは、吸水とふ化盆への卵収容の間に温度処理を行います】

奥多摩やまめについてはこちら

/site/tokyo-products/1192.html

研究事業

〇 冷水魚優良種苗育成試験

選抜育種等を行うことで天然魚のような美しい姿をしたヤマメの生産に

取り組んでいます。

〇 IHN(伝染性造血器壊死症)抗病系品種の作出試験

養魚経営に甚大な被害を及ぼすIHNという病気にかかりにくい種苗を

作る研究を行っています。

〇 魚病診断及び疾病別対策研究

さかなセンター内における魚病の診断や治療のほか、原因究明と対策方法の開発に取り組んでいます。

〇 マス類の販路拡大に係る技術開発と普及指導

奥多摩やまめ等のマス類は、鮮魚・活魚中心で流通していることから利用方法が限られています。

マス類を使用した加工品の開発を行うことで販路拡大を図っています。

東京都奥多摩さかな養殖センターで飼育しているマス類

ニジマス

Oncorynchus mykiss

北アメリカ原産のマスで日本には明治時代に東京都青梅市に最初に移植されました。今では全国各地で盛んに養殖されています。

ヤマメ

Oncorynchus masou

日本とその周辺だけに棲んでいるマスで「渓流の女王」と呼ばれています。東京都は全国に先がけ、昭和36年に初めて人工ふ化養殖に成功しました。

イワナ

Salvelinus pluvius

日本の河川ではもっとも上流部に棲んでいる魚です。一時は激減し、「幻の魚」といわれました。当センターでは日原産のイワナ(ニッコウイワナ)を生産しています。

奥多摩やまめ

バイオテクノロジーによって、全雌三倍体化したヤマメです。成熟せず3年で2キログラム以上に成長します。刺身やムニエルなど大型魚ならではの利用法があります。

奥多摩さかな養殖センター 入川飼育池アクセスマップ

奥多摩さかな養殖センター 入川飼育池見学エリアマップ

奥多摩さかな養殖センター 海沢飼育池アクセスマップ